推奨クラス エビデンスレベル

Minds推奨グレード Mindsエビデンス分類

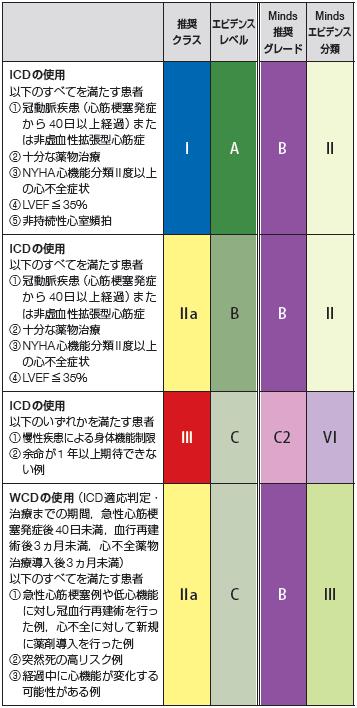

ICDの使用

以下のすべてを満たす患者

① 冠動脈疾患(心筋梗塞発症から40日以上経過)

または非虚血性拡張型心筋症

② 十分な薬物治療

③ NYHA心機能分類II度以上

の心不全症状

④ LVEF≦35%

⑤ 非持続性心室頻拍

I A B II

ICDの使用

以下のすべてを満たす患者

① 冠動脈疾患(心筋梗塞発症から40日以上経過)

または非虚血性拡張型心筋症

② 十分な薬物治療

③ NYHA心機能分類II度以上の心不全症状

④ LVEF≦35%

Ⅱa B B II

ICDの使用

以下のいずれかを満たす患者

① 慢性疾患による身体機能制限

② 余命が1 年以上期待できない例

Ⅲ C C2 VI

WCDの使用( ICD適応判定・

治療までの期間,急性心筋梗

塞発症後40日未満,血行再建

術後3ヵ月未満,心不全薬物

治療導入後3ヵ月未満)

以下のすべてを満たす患者

① 急性心筋梗塞例や低心機能

に対し冠血行再建術を行っ

た例,心不全に対して新規

に薬剤導入を行った例

② 突然死の高リスク例

③ 経過中に心機能が変化する

可能性がある例

Ⅱa C B III

- Home

- VII. 非薬物治療

- 1.植込み型除細動器

- 1.2 突然死の一次予防(表28)

冠動脈疾患を対象としたMADIT-I 229),MADIT-II 230),MUSTT 231),DINAMIT 232),非虚血性拡張型心筋症を対象としたDEFINITE 233),双方の疾患を

対象としたSCDHeFT234)など,北米を中心にして行われた臨床試験の結果は,LVEF低下を伴う冠動脈疾患患者でのICDの有用性を示している14, 226).

一方,わが国の冠動脈疾患患者の予後を観察したいくつかのコホート研究は,比較的良好な生命予後を示しており,MADIT-IIのICD 適応基準では,

わが国ではそれほど高い費用対効果度が得られない可能性がある.電気生理検査などの冠動脈疾患患者リスク層別化に有効な検査法の結果を利用

することが推奨される229-231).また,心筋梗塞後に一次予防としてICDの適応を検討する場合は,少なくとも発症後40日以上生存の患者に対して判断さ

れるべきである.

非虚血性拡張型心筋症に関しては,5つの臨床試験233-237)(n=1,854)のメタ解析では,相対死亡率はICDによって有意に低減された.

近年のDANISH 238)を含めたメタ解析でも同様の結果であった.

わが国の非虚血性心不全患者について,突然死の頻度を示したデータは多くはないが,慢性心不全患者の予後を観察したコホート研究35)やCHART

239)によると,非虚血性拡張型心筋症の心不全予後や突然死の発生率は海外と同等と考えられ,同様にICDの適応を考慮してよいと判断できる.

1.2 突然死の一次予防

(表28)表28 ICD およびWCD による突然死一次予防の推奨とエビデンスレベル

急性・慢性心不全診療ガイドライン(2017年改訂版)

Guidelines for Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure

(JCS 2017/JHFS 2017)

ダイジェスト版