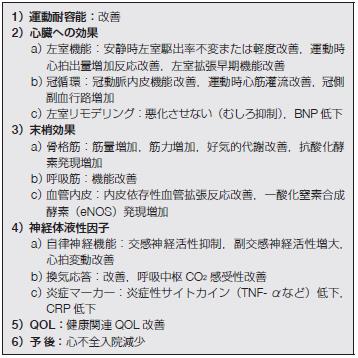

1)運動耐容能:改善

2)心臓への効果

a) 左室機能:安静時左室駆出率不変または軽度改善,運動時

心拍出量増加反応改善,左室拡張早期機能改善

b) 冠循環:冠動脈内皮機能改善,運動時心筋灌流改善, 冠側

副血行路増加

c) 左室リモデリング:悪化させない(むしろ抑制),BNP 低下

3)末梢効果

a) 骨格筋:筋量増加,筋力増加,好気的代謝改善,抗酸化酵

素発現増加

b) 呼吸筋:機能改善

c) 血管内皮:内皮依存性血管拡張反応改善,一酸化窒素合成

酵素(eNOS)発現増加

4)神経体液性因子

a) 自律神経機能:交感神経活性抑制,副交感神経活性増大,

心拍変動改善

b) 換気応答:改善,呼吸中枢CO2 感受性改善

c) 炎症マーカー:炎症性サイトカイン(TNF- αなど)低下,

CRP 低下

5)QOL:健康関連QOL 改善

6)予 後:心不全入院減少

- Home

- VII. 非薬物治療

- 4.運動療法(表32)

- 4.1運動療法の効果(付表2)191)

LVEF平均20~30%,peak V・ O2 10~20 mL/分/kgの慢性心不全患者に対して,中等度の運動強度(peak V・ O2 の40~70%程度)で2~6ヵ月

間の運動療法を施行すると,peak V・ O2 で15~30%(平均約20%)の増加が得られ,嫌気性代謝閾値(anaerobic threshold; AT)も改善する428-

438).この運動耐容能改善効果はβ遮断薬服用中の患者においても認められる439, 440).運動療法により心不全患者の運動負荷時の心拍出量反

応は改善するが430), 安静時のLVEFは変わらないか441, 442),またはわずかに改善するとされる443, 444).一方,左室拡張機能指標のうち,

拡張早期流入速度や弛緩速度は改善する435, 436, 445).また,血中BNPおよびNT-proBNPは低下することが報告されている446, 447).

運動療法による運動耐容能増加効果の多くは,骨格筋の筋肉量・ミトコンドリア容積の増加434),骨格筋代謝および機能の改善433, 448),

呼吸筋機能の改善449, 450)やNO産生増加を介した内皮機能改善効果451, 452)による末梢血管などの末梢機序を介するものであると考えられている430,

434).また,神経体液性因子への効果としては,炎症性物質であるCRP 453),サイトカイン(TNF-α,IL-6など)454)の低下や,予後指標として重要な自律

神経機能異常が改善する455-457).運動療法が心不全患者の不安,抑うつを軽減し,QOLを改善することはほぼ確立されている428, 431, 437, 447).

ExTraMATCH研究でのメタ解析では,生存率ならびに生存または入院回避率ともに運動療法群が有意に良好であり,運動療法が心不全患者の予

後を改善することが示された458).大規模ランダム化比較試験であるHF-ACTION研究459)では,外来通院中の心不全患者2,331人を通常治療群とそれ

に運動療法を追加する群に無作為割り付けし,30ヵ月間追跡した結果,運動療法群でQOLの有意な改善がみられた.心血管イベントや予後について

は一次解析で有意な改善はみられなかったが,背景因子の補正後に総死亡または入院のリスクが11%低下(P=0.03),心血管死亡または心不全

入院のリスクが15%低下した(P=0.03).さらに,Cochraneのメタ解析では,心不全の運動療法は総死亡の減少効果は有意ではないが,あらゆる入

院と心不全入院を有意に減少させることが示された460).

4.1運動療法の効果

(付表2)191)

付表2 心不全の運動療法の効果

(日本循環器学会191)より改変)

急性・慢性心不全診療ガイドライン(2017年改訂版)

Guidelines for Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure

(JCS 2017/JHFS 2017)