推奨

クラス

エビデンス

レベル

Minds

推奨

グレード

Minds

エビデンス

分類

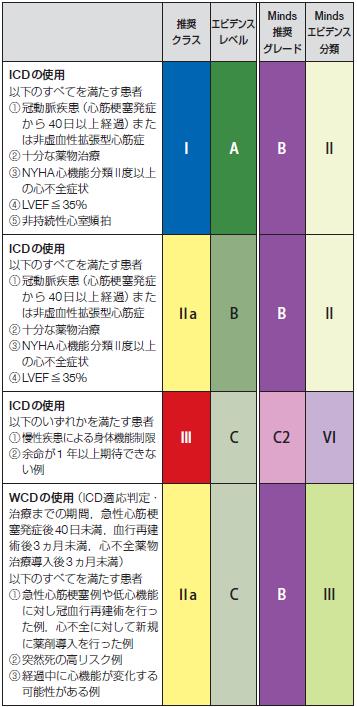

ICDの使用

以下のすべてを満たす患者

① 冠動脈疾患(心筋梗塞発症

から40日以上経過)また

は非虚血性拡張型心筋症

② 十分な薬物治療

③ NYHA心機能分類II度以上

の心不全症状

④ LVEF≦35%

⑤ 非持続性心室頻拍

I A B II

ICDの使用

以下のすべてを満たす患者

① 冠動脈疾患(心筋梗塞発症

から40日以上経過)また

は非虚血性拡張型心筋症

② 十分な薬物治療

③ NYHA心機能分類II度以上

の心不全症状

④ LVEF≦35%

Ⅱa B B II

ICDの使用

以下のいずれかを満たす患者

① 慢性疾患による身体機能制限

② 余命が1 年以上期待できな

い例

Ⅲ C C2 VI

WCDの使用( ICD適応判定・

治療までの期間,急性心筋梗

塞発症後40日未満,血行再建

術後3ヵ月未満,心不全薬物

治療導入後3ヵ月未満)

以下のすべてを満たす患者

① 急性心筋梗塞例や低心機能

に対し冠血行再建術を行っ

た例,心不全に対して新規

に薬剤導入を行った例

② 突然死の高リスク例

③ 経過中に心機能が変化する

可能性がある例

- Home

- VII. 非薬物治療

- 1.植込み型除細動器

- 1.2突然死の一次予防(表28)

器質的心疾患を有する患者における心臓突然死の最大のリスク要因は心機能や心不全の程度であり,LVEFの低下,またはNYHA心機能分類II ~

III度の心不全を有する患者を対象とした前向き大規模臨床試験により,ICDの突然死予防効果が検証された.冠動脈疾患を対象としたMADIT-I 350),

MADIT-II 351),MUSTT 352),DINAMIT 353),非虚血性拡張型心筋症を対象としたDEFINITE 354),双方の疾患を対象としたSCD-HeFT 283)などがあ

る.MADITIIは,心機能が低下した患者(LVEF<30%)を対象とし,平均20ヵ月の観察期間においてICDによる有意な死亡率の低下(31%)が確認され

た351).また,8年にわたる長期追跡調査結果が発表され,遠隔期になるほどICDの有効性が高まることが示されている355).SCD-HeFTは虚血,

非虚血の双方を含む前向きランダム化比較試験である283).主な登録基準は,

1) 3ヵ月以上の心不全歴がある

2) ACE阻害薬,β遮断薬による心不全標準治療を受けている

3) LVEF≦35%

4) NYHA心機能分類がII ~ III度

の4項目であり,非持続性心室頻拍や心室期外収縮多発などの条件は除外された.冠動脈疾患が全体の52%を占め,ICD群ではプラセボ,アミオダロ

ン群に比して約20%死亡率が低下した.このように北米を中心にして行われた臨床試験の結果は,LVEF低下を伴う冠動脈疾患患者に対して積極的な

ICD適応を支持している14, 346).

一方,わが国の冠動脈疾患患者の予後を観察したいくつかのコホート研究は比較的良好な生命予後を示している.4,133人の心筋梗塞患者の前向き

登録観察研究であるHIJAMI-IIでは,平均4.1年の観察期間中の突然死は1.2%であり, MADIT-IIの登録基準であるLVEF<30%の患者(全体の

4.8%)の突然死は5年で5.1%に過ぎなかった356).TannoらはMADIT-IIの登録基準に合致する患者 90人の30ヵ月間の追跡で,突然死はわずか2人で

あったとしている357).またCHART-2では,虚血および非虚血性心疾患を含むLVEF<30%の185人の予後が検討されているが,平均27年の観察期間

で突然死は4.9%であった358).MADITIIでは死亡例の約半数が突然死で,対照群の突然死発生率は年間約5%であったことを考慮すると359),

MADIT-IIのICD 適応基準では,わが国ではそれほど高い費用対効果度が得られない可能性がある.MADIT-IやMUSTTで示されたような,電気生理検

査などの冠動脈疾患患者リスク層別化に有効な検査法の結果を利用することが推奨される350-352).一方,CHART-2 では心房細動の合併と左室拡張

末期径65 mm以上が独立した突然死のリスクであり,ICDの適応を検討する際に考慮される.

心筋梗塞後の不整脈基質は急性期であるほど不安定で,突然死発生のリスクが大きいと考えられ,DINAMIT試験では心筋梗塞発生後早期(6~40

日)の低心機能(LVEF≦35%)患者に対するICDの有効性が検討された353).その結果,ICD群では非ICD群に比し不整脈死は有意に少なかったが,

不整脈以外の心臓死が有意に多く,総死亡は両群で差がなかった.急性期に血行再建を行うことで逆リモデリングから心機能が改善することも予測さ

れる.心筋梗塞後に一次予防としてICDの適応を検討する場合は,少なくとも発症後40日以上生存の患者に対して判断されるべきである.

非虚血性拡張型心筋症に関しては,DEFINITEでは,ICD群で薬物治療のみの群に比して総死亡が35%減少したものの有意ではなかった

(P=0.08)354).SCD-HeFTの対象は48%が非虚血性心不全患者であるが,ICDの優位性が示された.しかし,非虚血性心不全例でのプラセボ群の総

死亡は虚血性心不全例に比して少なく(非虚血性27%/5年,虚血性43%/5年),ICD群ではプラセボ群に比し総死亡が27%減少したが有意ではなかっ

た(P=0.06)283).その後のDANISH 360)では,1)収縮不全( LVEF≦35%),2)症候性心不全(NYHA心機能分類II ~ III度,CRTが予定されているIV

度),3)NT-proBNP>200 pg/mL,4)標準的心不全治療,をみたす患者を対象とし,ランダム化比較試験により検証された.追跡期間中央値は68ヵ月

で,主要評価項目である全死亡率は,ICD群と非ICD群とで有意差はなかった.一方で,2004年に非虚血性拡張型心筋症に対するICDの効果のメタ解

析が報告されており348),ランダム化比較試験を含む5つの臨床試験283, 354, 361-363)( n=1,854)のメタ解析では,相対死亡率はICDによって31%低減さ

れた.

わが国の非虚血性心不全患者について,突然死の頻度を示したデータは多くはない.しかし,慢性心不全患者の予後を観察したコホート研究では,

日本人の心不全患者の7割が非虚血性心不全であり,その総死亡は3年で20~30%と報告されている39).CHARTによると,LVEF<30%の心不全患

者では3年で15%に心臓突然死を認めた364).したがって,非虚血性拡張型心筋症の心不全予後や突然死の発生率は海外と同等と考えられ,

同様にICDの適応を考慮してよいと判断できる.

最近,急性心筋梗塞発症後や冠血行再建術後,非虚血性心筋症による急性心不全に対する薬物治療導入直後の高リスク例に対し,いまだICDの適

応とはならない期間(急性心筋梗塞発症後40日未満;冠血行再建術後3ヵ月未満;薬物治療導入後3ヵ月未満)における着用型自動除細動器

(wearable implantable cardioverter defibrillator; WCD)の有用性が報告されている.ICDの適応判定・植込みまでの期間のブリッジ治療としてWCD

が考慮される365-368).

1.2突然死の一次予防

(表28)表28 ICD およびWCD による突然死一次予防の推奨とエビデンスレベル

急性・慢性心不全診療ガイドライン(2017年改訂版)

Guidelines for Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure

(JCS 2017/JHFS 2017)