NPPVによっても呼吸状態や動脈血液ガスの改善が認められない患者,あるいは意識障害,咳反射や喀痰排出困難な患者に対しては,気管挿管によ

る人工呼吸管理が適応となる(表60).

この方法は肺内ガス交換の改善,呼吸筋労作の軽減による自覚症状軽減,胃液逆流による誤嚥予防などに有効である.しかし,気道損傷,出血,

肺過膨張による肺損傷などの合併症リスクを伴うこと,気管挿管や人工呼吸管理において麻酔薬や筋弛緩薬など循環器系に不利な影響を与える薬剤の

使用が必要になること,挿管中の栄養管理,抜管までの離脱過程に時間を要することなどのあらたな課題が生じることも念頭に置くべきである.

気管挿管のための麻酔導入にはプロポフォールのような半減期の短い薬剤が適している.0.5 mg/kg/10秒の速度を目安に就眠が得られるまで静注す

る.人工呼吸中の鎮静には0.3 mg/kg/時間で持続静注を開始,全身状態をチェックしながら速度を調節する.通常0.3~3.0 mg/kg/時間で適切な鎮静深

度が得られる.麻酔薬投与により血圧低下や呼吸抑制をきたすことがあるので,その場ですぐ気道確保,人工呼吸,循環管理できる体制で実施する.

挿管後の人工呼吸管理中の鎮静には,プロポフォール以外にミダゾラム(0.03~0.06 mg/kg/時間より持続静注開始)やデクスメデトミジン

(導入6 μg/kg/時間[10分以内],維持0.2~0.7μg/kg/時間[24時間まで])も使用される.

肺うっ血もしくは肺水腫を伴う急性非代償性心不全の患者には,とくに禁忌事項がないかぎり,末梢組織への酸素運搬が最大となるよう2~10 cmH2O

程度の PEEPをかけて管理を行う.基本的な換気条件としては1回換気量10~15 mL/kg,呼吸数10~20回/分(PaCO2 30~40 mmHgを目標),

吸気:呼気比1~1.5:2とし,動脈血液ガス分析結果を見ながら調節する.挿管直後はFiO2 1.0 から始め,PaO2 80 mmHg以上に維持されるようFiO2 を

設定する.酸素障害予防のためにFiO2 は0.5以下にすることが望ましい.PEEPの適応として以下がある.

1) 気管内挿管による人工呼吸管理でFiO2が50%でPaO2が60 mmHg以下

2) 急性肺水腫に対してNPPV,もしくは気管内挿管による呼吸管理がなされた場合

3) 急性心不全に対し,利尿薬,血管拡張薬,強心薬などの薬物治療を実施しても肺動脈楔入圧が高値であり,かつ呼吸不全の状態にある場合

4) 低心拍出量に対して補液による負荷をかける必要がある場合,肺水腫予防のため

侵襲的陽圧換気(invasive positive pressure ventilation;IPPV)では吸気時に陽圧をかけ,呼気時には平圧に戻るのに対して,PEEPは呼気終末を陽

圧に保つことにより呼気吸気の両相にわたって気道内圧を陽圧に保ち,血液の酸素化をより促進する.自発呼吸下に圧補助+PEEPを用いるか,

機械的人工呼吸+PEEPのCPPVを用いることが多い.PEEPが動脈血酸素化を増大する機序として,1)気道終末部の虚脱を予防し,機能的残気量お

よび肺胞容量を増加する,2)肺内シャントを減ずる,3)肺コンプライアンスの低下を防ぐ,4)肺胞内圧上昇により肺水腫を減ずることなどがあげられる.

従来PEEPの血行動態に及ぼす影響は,1)胸腔内圧の上昇により静脈還流が減少,2)肺血管抵抗の上昇,3)右室拡大に伴う左室充満障害,などのた

め心拍出量が低下するとされてきたが,前負荷過剰にある急性左心不全ではPEEPは動脈血酸素化のみならず,過剰な静脈還流を軽減することにより

肺毛細管圧を低下させ,ポンプ機能を改善する761).

5.1.3 気管挿管による人工呼吸管理

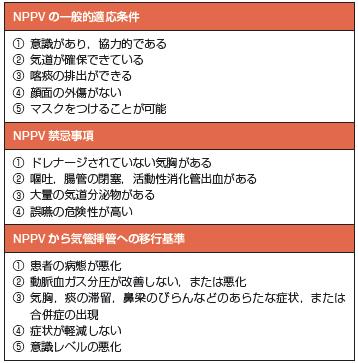

NPPV の一般的適応条件

① 意識があり,協力的である

② 気道が確保できている

③ 喀痰の排出ができる

④ 顔面の外傷がない

⑤ マスクをつけることが可能

NPPV 禁忌事項

① ドレナージされていない気胸がある

② 嘔吐,腸管の閉塞,活動性消化管出血がある

③ 大量の気道分泌物がある

④ 誤嚥の危険性が高い

NPPV から気管挿管への移行基準

① 患者の病態が悪化

② 動脈血ガス分圧が改善しない,または悪化

③ 気胸,痰の滞留,鼻梁のびらんなどのあらたな症状,または

合併症の出現

④ 症状が軽減しない

⑤ 意識レベルの悪化

表60 急性心不全に対するNPPV の適応・禁忌・気管挿管への移行基準

急性・慢性心不全診療ガイドライン(2017年改訂版)

Guidelines for Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure

(JCS 2017/JHFS 2017)