推奨

クラス

エビデンス

レベル

Minds

推奨

グレード

Minds

エビデンス

分類

鑑別診断目的の来院時の,

BNPあるいはNT-proBNP

の測定

I A A I

来院時の心電図・胸部X線・

トロポニン・尿素窒素・ク

レアチニン・電解質・血糖・

血算・肝機能・甲状腺機能

の測定

I C B VI

心エコー法による心機能

評価I C B VI

肺エコー図検査による肺水

腫および胸水貯留の評価

急性心不全の診断基準については国際的に明確なものは存在しないが,症状・徴候およびナトリウム利尿ペプチド(BNPあるいはNT-proBNP)を参考

に診断する.急性心不全の診断は,フラミンガム診断基準51)およびESCガイドライン14)を参考に行う.しかし,この診断基準による診断精度などの検証は

行われてない.診断基準を明確にしえない理由は,ある特定の身体所見のみで診断することは困難であり,注意深い問診とともに症状および徴候など,

複数の指標をもって判断する必要があるからである702).また,参考基準として表記したBNPやNT-proBNPなどのバイオマーカーは,診断・治療・予後の

指標として重要である.診断に際して,BNP≦100 pg/mLもしくはNT-proBNP≦400 pg/mLの場合は急性心不全の可能性は低いと考えられるが50),

完全に除外することはできないため,身体所見や各種検査を参考に診断する必要がある.血液検査として,腎機能,電解質,血糖,血算,肝機能,

甲状腺機能の評価は心不全の重症度および原因疾患を把握するためにも重要である.

1) 心エコー法:収縮能・拡張能の評価,虚血性心疾患の可能性の評価,弁膜症の有無・重症度,心内圧の推定,血管内容量の推定を行う.

2) 肺エコー図検査:水成分により肥厚した小葉間隔壁の肥厚を反映するとされているKerley’s B lineの有無を確認することで肺うっ血の評価を行う.

肺エコーは肺水腫がないという陰性適中率がとくに高いと報告されている703).注意点としては,メタ解析結果では特異度も高いと報告されているが704),

実臨床において判断が難しいこともあり,あくまで補助的な検査として利用し,他の身体所見や検査所見などをふまえて総合的に判断する必要がある.

3) 胸部X線:III. 診断 4. 胸部単純X線写真(p. 22)を参照のこと.

4) 胸部CT検査:肺水腫および胸水貯留の判断に有用であるとともに,肺炎などの他の肺疾患の除外に有用である.とくに高分解能CT検査は有用で,

小葉間隔壁の肥厚,肺胞性肺水腫の存在は肺うっ血の可能性をより強く示唆する.

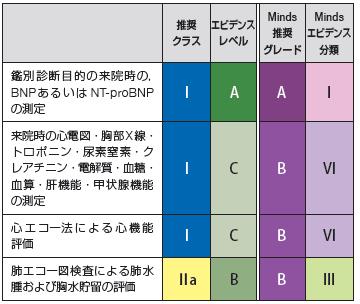

2.1診断(表51)

表51 急性心不全の診断の推奨とエビデンスレベル

急性・慢性心不全診療ガイドライン(2017年改訂版)

Guidelines for Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure

(JCS 2017/JHFS 2017)